它以井字型的主框架為骨架,將浮體分割成若干獨立而又彼此協同的單元。每一個單元都能承載家具、照明、噴泉、觀景區等功能模塊,整個平臺通過鉸接和滑動連接實現快速拼裝與拆卸。這樣的結構并非單純的視覺創意,更是在穩定性、安全性與靈活性之間找到一個平衡。

井字形網格的核心在于分區負載的均衡:當風浪或來水時,浮體的沖擊被網格中的獨立腔室分散,減少局部應力,讓每一個使用點都能保持穩健。

材料選擇上,設計團隊采用高強度復合材料與防腐合金,表面涂覆耐候涂層,具有抗紫外線、耐腐蝕和抗滑功能。內浮盤的浮心設計遵循人性化原則,邊緣圓潤且無突起,確保兒童與老人都能安心通行。更重要的是,井字格的單元可以像樂高積木一樣自由組合:不同的單元可根據場地尺度和季節性需求增減、擴展,既能在城市水網中靈活擺布,又能在具有特殊需求的場景中快速定制。

從功能定位看,它不僅是一塊舞臺、一張休憩的席位,更是一個開放的互動平臺。咖啡吧臺、舒適座椅、投影屏幕、小型演出背幕、露天課程區、兒童探究角……所有元素都可以在模塊間切換,避免一次性大規模改造帶來的成本與干擾。對于水域管理方而言,井字形內浮盤能實現更低的維護成本和更高的使用率:模塊化結構讓替換與維護變得簡單,紫外線與潮濕環境下的材料衰退也可被提前發現并更換。

在體驗層面,設計團隊強調“視線縱深”與“使用層次”的結合。平臺上設有可調節高度的觀景席、可移動遮陽板、以及可承載輕量設備的工作區。夜間照明采用低能耗LED與智能控光系統,既保障安全,也營造溫和的水面氣氛。夜晚或清晨,薄霧、星光、燈光在井字網格的間隙中折射,形成一幅靜謐的城市水景畫。

與此生態理念貫穿始終。內浮盤的底部設有微型生態濾池與水循環設備,通過分區格柵讓水體流動更加均勻,減少靜渦。微型生物群落可借助邊緣濕地帶的植物共同完成初級凈化,促進周邊水域生物多樣性。

因此,井字形內浮盤不僅是一個景觀裝置,更像是一座流動的公共空間管理實驗室。它在實現城市更新的也向人們傳遞一種可持續的生活方式:場景化、模塊化、復用性強、維護友好。對于開發商、景觀機構、公共管理者乃至普通市民,它都提供了一個清晰的“如何落地”的路線:先以一個標準單元建立微觀體驗,再逐步擴展至完整的水域網絡。

在下一部分,我們將展開具體場景案例、投資回報與落地路徑。小標題2:應用場景與未來愿景井字形內浮盤的應用并不限于某一場景。第一類場景是城市濱水公共空間:在河道、湖畔、運河公園的常設或臨時展區,內浮盤能快速搭建小型咖啡區、戶外演出舞臺、親子互動區。

設計遵循人流導向與安全距離原則,用戶在不打擾水域生態的前提下享受舒適的休憩體驗。

第二類場景是商業綜合體的水景區。購物中心或酒店配套的水域,可以以井字形內浮盤為核心,讓顧客在閑暇時段進行社交、攝影、小型演出。模塊化擴展使得節日期間能快速疊加舞臺、燈光和音響設備,降低改造成本,提高活動密度。

第三類場景是教育與科研。學校、科普館、研究機構可以通過可視化水循環、生態濾池等教學單元,將理論知識變成直觀的現場體驗,激發青少年對水環境與工程學的興趣。

第四類場景是生態修復與水質改善。通過在策略性水域投放一組井字形內浮盤,結合生態護岸、濕地帶和生物濾池,既提升水域觀感,也與治理方案協同工作,形成“美觀+功能”的雙贏局面。

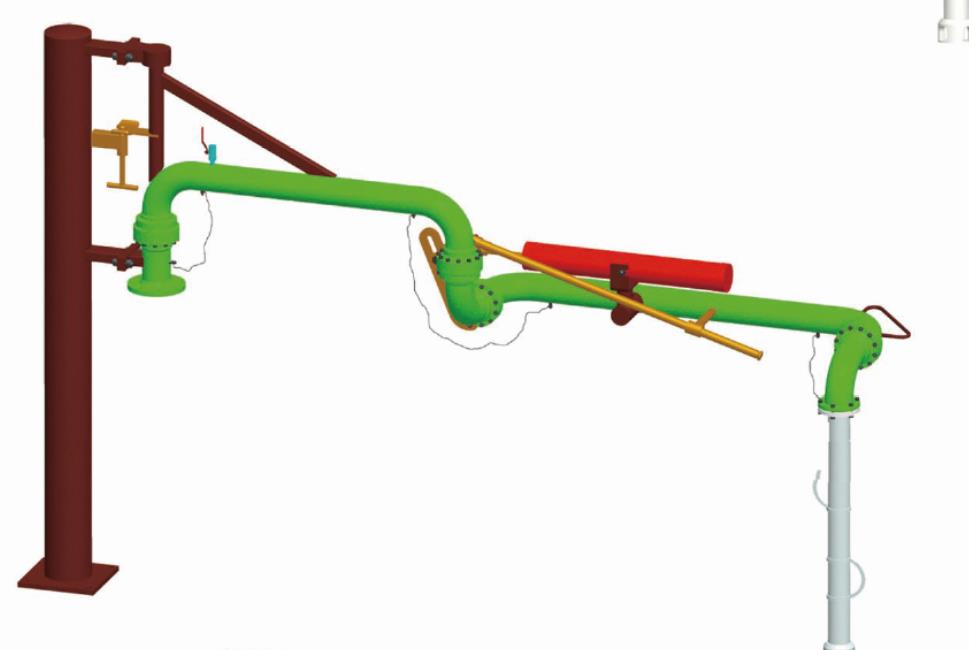

實施路徑與商業模式在落地層面,通常從需求評估、場地測量、單元設計、材料選型、制造、運輸、現場安裝、調試、運營維護等環節展開。井字形結構的標準單元可以在工廠完成預制,現場快速拼裝,工期短、噪聲與擾動小。終端產品通常包括浮體、網格、裝飾板、座椅、遮陽及照明系統,以及可選的水循環與生態模塊。

商業模式方面,可以采用租賃+維護服務、出售+長期運維、或政府-企業共建的公私合營路徑。對于投資方而言,核心看點在于運營率、維護成本、場地改造成本與品牌曝光的疊加效益。通過數據化管理,運營方能夠實時監測水域狀態、使用熱度與設備健康狀況,進行預測性維護,降低突發故障風險。

未來愿景是讓井字形內浮盤成為大城市水域的“自助式客廳”。隨著制造工藝的成熟、材料成本的下降,以及公共空間需求的多元化,更多場景會以小成本實現大空間的柔性變換。更重要的是,它鼓勵跨領域的協作:建筑、景觀、水環境、教育、活動運營等團隊共同設計、共同使用、共同維護。

如果你正在籌劃一個新的水域項目,或希望為現有場景注入新的活力,或只是想在周末帶上家人走到河邊坐坐,這座井字形內浮盤都可能成為你眼中的答案。讓我們一起把水面變成城市的可觸達、可參與、可分享的公共空間。